建筑声学与多功能剧场的发展

建筑声学与多功能剧场的发展

Architectural Acoustics and the Development of Multifunctional Theater

燕翔 ■ Yan Xiang

丨摘要]本文从我国多用途剧场的产生及发展着手, 重点阐述其建筑声学存在的问题,并通过比较分析未来的发展趋势。

丨关键词]多用途剧场;建筑声学;可变混响

[Abstract]This paper studied the multifunctional theater in China, including its forming history, and its architectural acoustic design difficulties as well as its development trend.

[Keywords]Multifunctional Theater, Architectural acoustics, Adjustable reverberation

一、 剧场的声学效果

剧场多用于人群的集会,无论是举办会议还是演出,剧场除容纳建筑功能外,最重要的是满足观众的视听要求。剧场的视线问题通过建筑设计保证合理的视线距离并防止遮挡即可实现。但声学问题相对复杂,在较长距离的大空间中要“听清”、“听好”不是一件容易的事。

有2 000多年历史的古罗马露天剧场,观众席布局为半圆型起坡,目的是让人们尽可能靠近表演台,有利于声音的传达。另外,舞台设有高大的石材照壁,将更多的声音反射到观众区域,演员也要使用夸张的面具以像喇叭一样扩大声音(图1)。位于西班牙梅丽达的古罗马剧场,也将声学效果作为设计的关键因素之一。中国古代集权制下,几乎没有民众观看大规模节目,会议、演出等一般在小范围内进行,如五代名画《韩熙载夜宴图》描绘的音乐欣赏场面,演出者与观众距离很近。

100年前,人们对建筑声学知之甚少,剧场的声学效果只能顺其自然。然而在1895年,位于美国波士顿的哈佛大学弗格艺术博物馆(Fogg ArtMuseum)讲演厅落成后,因观众无法听清演讲而不能使用。为解决该问题,年轻的物理学家赛宾(Wallace Clement Sabine,1868~1919)通过研究,提出了混响时间的概念,发现听不清的原因在于房间容积过大,而吸声太少,从而造成混响时间过长①。

应用建筑声学理论,赛宾通过增加软座垫的方法,成功地解决了这个问题。从那时起,建筑声学出现于科学的殿堂,随后赛宾声名鹊起,被邀请进行波士顿音乐厅的声学设计,该大厅优良的音质至今仍为全世界所称道(图2)。

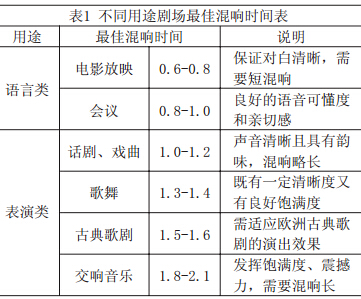

科学研究表明,混响时间对声学效果起到决定性作用。以语言类为主的剧场,如会堂、话剧院、电影院等,声音需要较高的清晰度,混响时间要短一些;而以音乐、歌舞、戏剧等表演类为主的厅堂,需要声音更加饱满、有韵味,混响时间则要长一些,并且不同的演出形式所对应的最佳混响时间也不同(表1)。

因此,影响现代剧场音质优劣的关键因素之一是与使用用途相适应的混响时间。简单地通过扬声器来弥补剧场听音问题是不正确的,一方面扬声器只能提供更大音量或增加伪混响效果,不能解决清晰度问题;另一方面人工扩声也无法与淳朴优美的自然声相提并论。建筑声学犹如一个女子,天生丽质是决定性因素,而扬声器犹如化妆,无论如何装扮都仅是修饰而已,无法彻底改变本来的面目。

二、声场环境

不同表演需要不同的声场效果,这是因为不同表演所经历的历史环境因素不同。非洲土著音乐大都节奏感强,源于他们在广阔的室外演奏;欧洲古典音乐因在室内剧场演奏而悠扬舒缓;中国古代戏台多为有顶而无墙的“亭子”,其效果介于非洲与欧洲之间。聪明的古人通过长期实践达到了音效与环境的平衡。

欧洲古代时期兴建了众多剧场,主要为演出、集会或宗教活动所用。那个时代的音乐,包括教堂音乐、合唱曲、歌剧、交响乐等,都适应了当时的厅堂声学效果。建筑多以石材为主,空间较大,混响时间较长,如建于19世纪70年代的法国巴黎歌剧院被公认是歌剧演出声学效果极佳的典范(图 3)。

音乐研究家达特在《音乐表演》(The Interpretation of Music)中说:“早期作曲家很在意演出的环境对音乐的影响,他们会审慎地创作其作品并把音乐分为合唱型、室内、室外等。”

中国古代的表演实践与欧洲截然不同,大多演出是在古戏台半开敞环境下进行的,空间不封闭,混响时间较短。表演者的音量、语调、节奏必须考虑古戏台声学效果,否则难以有效传递语言信息。在其后漫长岁月里,由于礼教的束缚,没有人去改变 这种声环境,而是不断改变自己,创造各种各样利于这种声环境的说法、唱法和演奏方法。另外,演出者个人演出技巧的适应性和对曲目内涵的深入挖掘,使得中国戏曲(如京剧、古曲、民族乐等)的观众们对短混响的声学环境不做过多的挑剔。

三、中国近代剧场发展的坎坷历史

中国最早的西式剧场一澳门岗顶剧院建于1860年,用于音乐、歌剧演出;上海兰新剧院是1867年英国人建造的,主要作为西洋节目演出使用。这些早期剧院的声学效果与欧洲剧场相似,混响时间相对较长,适于表演欧洲曲目,不适于本土演出。

20世纪初叶的剧场代表是上海大新舞台,共有3 436个座位,曾改名天蟾剧院,现名逸夫舞台。由杨小楼等邀请外国设计师仿效西欧剧场、结合本土戏剧演出而建,但是声学效果不尽如人意,有些观众区域甚至听不到演出,后因其音效问题曾改造过。1920-1940年,国民党执政期间是剧场的大发期,大量中国建筑师学成归国,代表作有上海音乐厅、南京中山陵音乐台、北京真光剧院及广州中山纪念堂等20多个。其声学效果均有较大进步,如上海音乐厅采用了“鞋盒式”体型,南京中山陵音乐台演奏台背后设置具有反射作用的弧形照壁。遗憾的是,30年代后期日本侵华战争、国内战争中断了中国近代剧场的发展,甚至改变了人们对声学效果的科学认识(图4)。

延安时期的剧场(礼堂)产生于特殊历史时期, 在政治和文化观念上至今影响巨大。杨家岭中央大礼堂和陕甘宁边区参议会礼堂是当时最重要的两座 礼堂,都是就地取材、军民自建的。这些礼堂建成后,室内回声很大,无法正常开会使用,于是利用 当地的炕毡(铺在炕上的棉毡或毛毡)作为吸声材料贴上去,问题才得以解决。延安时期的艰苦条件 是促成礼堂多用途使用的重要因素,除了会议,还用作演出、讲学、报告、舞会、餐会及展览等。就 声学而言,多功能导致各个功能的声学效果都不是最佳的。

1950年,邓小平等人决定在重庆建造一座可举 行会议、演出的双用途大礼堂,即重庆人民大礼堂。

礼堂于1954年建成,因设计中没有考虑建筑声学,所以音质效果极为不佳。由于耗资巨大、形式主义大屋顶及较差的声学效果,在50年代后期遭到建工部的点名批评。在后来很长一段时间里仅作为标志性建筑供游人参观,于2004年改造后声学效果得到改善。1954年毛泽东提出建设“万人大会”,1958年10月周恩来明确指示,在1959年国庆十周年之前必须建成,并点名声学专家马大猷带领全国的声学研究人员进行攻关。马大猷先生开创性地采用穿孔吸声板降低大会堂内的混响时间以保证语言清晰度,并采用局部区域补声扬声器以及座椅局部扬声器与主扬声器结合的方式,保证每个座位都具有足够的声能。人民大会堂1959年1月动工,不到十个月建成,观众席9770座,舞台300座,合计10 070座,是至今为止世界上人数最多的室内会堂。从声学角度来讲,人民大会堂混响时间的良好控制和电声系统的成功运用,可满足会议使用所要求的清晰度,但是作为演出则效果勉强。

20世纪五、六十年代剧场的商业性完全消失,取而代之的是由政府支持的国营剧场,从为票房价值服务转变为更重视主管领导的主观意见,尤其是处理剧场的声学效果等技术问题,出现了“外行领导内行”的现象。

四、可变混响装置

20世纪80年代以来,为改善剧场多用途使用中的音质效果,部分声学工作者开始研究可变混响技术。到了90年代,国内兴起采用可变混响装置的新潮流,但由于技术不成熟或使用不便,目前己基本废弃不用,造成浪费。例如1994年设计、1997 年竣工的上海大剧院,在观众厅后墙上安置了数十个混响可调的转桶装置。转桶柱面上一半吸声、一 半反射,改变其转动角度即可调节该墙面的吸声效果及混响时间。这种声学设计在理论上可以取得良好效果,然而实际上,由于转桶吸声面积与房间总表面积的比值过小,观众厅混响时间变化不大,造成可变效果不甚明显,也因为该机械装置年久失修,故剧场运营单位己经很少使用了。1994年建成的广东佛山金马剧院也有类似情况发生(图5)。

广东佛山金马剧院

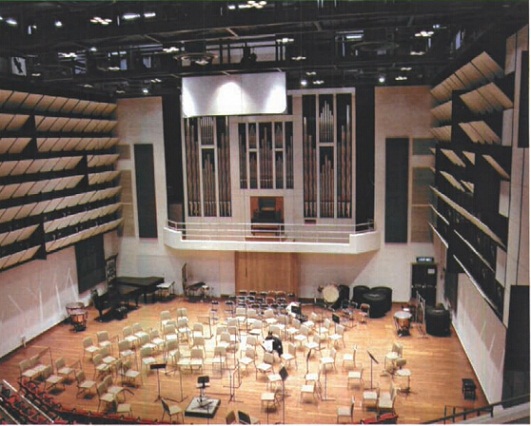

从国际建筑声学可变混响的成功案例来看,要达到机械装置使用方便、运行可靠的效果,必须投入巨额资金,然而调整量非常有限。例如香港的演艺学院音乐厅,建于90年代末期,采用德国BBM 公司生产制作的墙面电动翻版式可变混响装置,运作灵活实用,造价高达2 000万港币,然而可调范围只有0.3s,仅适用于民族乐和交响乐使用(图6)。 英国伯明翰音乐厅,顶部巨大的反射板可上下升降, 以改变大厅吸声量,混响时间在1.8-2.1s可调。 美国的达拉斯音乐厅,观众厅顶部两侧有74个混响 室,通过开关混响室房间大门来改变大厅容积,混 响时间在2.0-〜2.5s可调(图7)。英国爱丁堡国际 会议中心大剧场,观众厅后部两侧设有大型机械转 动装置,每个直径都长达12m,转进或转出可改变 大厅容积的30\\%左右,结构复杂,造价高昂(图8, 图9)。

香港演艺学校音乐厅

长期实践过程中,出现了一种用于镜框式舞台 的低成本可调混响装置——舞台音乐反射罩。其调节混响时间的原理为:舞台台口是一个巨大的声音吸收面,当使用舞台声反射罩时,一方面将原舞台的吸声表面改变为反射表面,另一方面将舞台空间的一部分围合到观众厅中增加容积,从而提高大厅混响时间。其混响时间一般可提高0.2-0.3s,例如在混响时间为1.4s的剧院中使用舞台音乐反射罩,混响时间提高到1.7s,可满足音乐独奏、民乐、合唱或勉强的交响乐演出使用。实践证明,在低成本的可变混响装置中,舞台音乐反射罩效果较好,可满足文艺演出和小型音乐表演的使用要求。

除建筑声学可变混响装置外,近年来国外科研机构研制出一种电声学可变混响系统。其原理是在厅堂墙、顶等界面处设置若干传声器及扬声器,由电子系统控制将传声器获得的声音信号经过特殊运算处理后再通过扬声器回放出去,若延时一段时间回放,则使房间的混响时间增长。电声学可变混响系统的调整范围较大,例如加拿大渥太华的国家艺术中心剧场于1999年安装了此系统,观众厅混响时间可从原来的1.0s—直变化到2.5s。另外,在使用电子可变混响装置时,界面处传声器可直接拾 取表演者的自然声,因此表演者无需佩戴传声器,但是从扬声器发出的就不是自然声了,而是一种经过处理的电“伪反射声”对于常规1 500座的剧 场而言,往往要使用几十对扬声器和传声器,并配以复杂的电子信号处理系统,其投入也是比较大的 (图10)。

五、当前国内剧场建设情况

国家大剧院的兴建是我国现代剧场史上最为重 要的事件,从剧场的规模、建筑形象,到功能模式都引发了广泛争论,对于全国各地剧场的建设产生了重大的影响。经过反复多次的讨论,1999年7月中央政治局最终拍板确定选用法国建筑师保罗•安 德鲁的“水煮蛋”方案。2001年12月正式开工,2007年12月正式竣工交付使用。国家大剧院主体建筑由外部围护钢结构壳体和内部2 416座的歌剧院、2 017座的音乐厅、1 040座的戏剧院这三个独立的专用厅堂组成。与国家大剧院类似的专用剧场在国内还有上海东方艺术中心、广州歌剧院、青岛歌剧院、杭州大剧院等等(图11-图16)。

多用途剧场的大量建设是另外一个发展趋势。宁波大剧院1 500座,可做全国两会会场和文艺演出等多用途使用;绍兴大剧院包括一个1 349座的大剧场,主要用于大型歌剧、音乐会和大型会议等多用途使用;广东东莞玉兰大剧院1 600座,以演出大型歌剧、芭蕾舞剧、交响音乐会及大型综艺节目为主,兼顾戏剧、戏曲等演出;广州顺德演艺中心是第七届亚洲艺术节的开幕场地,大剧场为1500 座,以歌舞和音乐演出为主,兼顾戏剧和会议使用; 洛阳大剧院(人民会堂),兼做会议、演出等多用途使用。

六、未来的发展

全国正在蓬勃兴建的各种大型会议中心、体育 场馆等设施,都具备举办大型会议、音乐演出等使用功能,必将影响己有剧场商业经营。然而,专用剧场在未来的激烈竞争中,将因其专业的性能和服务而赢得更多高品位观众的青睐与认可。从发达国家的剧场建设来看,可以得到类似结论,即欧美等国家很少有多用途剧场,即便是音乐厅也被精细地划分为交响音乐厅、室内乐音乐厅或其他类型的音乐厅等。

国内诸多剧场都带有“少花多办,因陋就简”的多用途特色,这是向富裕发展过程中的必经阶段,如同改革开放初期,很多家庭只有一间房间,不得不用做卧室、餐厅、客厅、书房、儿童房、厨房甚至夜半卫生间等“多用途”房间。建筑是百年大计,应具有前瞻性,如果在使用十年或二十年后遭遇淘汰或改造,那时再回头看,现在的“多用途”定位 到底是节约还是一种浪费?

七、结论

中国现今大量建设的城市多用途剧场,是近代中国的特色产物。从国内外剧场使用经验来看,要获得良好的声学效果仅有两条途径,要么采用专业演出场所,要么利用巨额投资安装可变混响装置。随着社会经济的进步、人们欣赏水平的提高以及文化市场的发展,专业演出场所可能会越来越多地显现出其符合历史发展的优势。

_ 参考文献

1 William J.Cavanaugh. Architectural Acoustics, Principles and Practice, Second Edition,P33-35.John Wiley & Sons, Inc. 2010

2 罗德胤.中国古戏台建筑研究:[博士学位论文].清 华大学,2003

3 卢向东.中国现代剧场发展研究:[博士学位论 文].清华大学,2005

鉴于建筑设计师和室内装饰设计师针对设计工作中所遇到的声学问题,切实提高设计质量。 中国建筑装饰协会联合清华大学建筑学院开办“2015清华大学建筑声学设计与工程技术培训课程”,由声讯网全权承办,了解详情访问:http://www.sosoas.com/new_content.php?id=59584

我想说两句