神秘的地震

声讯网编辑部:杨蒙恩

地震,是地球上所有自然灾害中给人类社会造成损失最大的一种地质灾害。破坏性地震,往往在没有什么预兆的情况下突然来临,大地震撼、地裂房塌,甚至摧毁整座城市,并且在地震之后,火灾、水灾、瘟疫等严重次生灾害更是雪上加霜,给人类带来了极大的灾难。

古语动物反常的情形,有几句顺口溜:

震前动物有预兆,密切监视最重要。

牛羊骡马不进厩,猪不吃食狗乱咬。

鸭不下水岸上闹,鸡飞上树高声叫。

冰天雪地蛇出洞,大鼠叼着小鼠跑。

兔子竖耳蹦又撞,鱼跃水面惶惶跳。

蜜蜂群迁闹轰轰,鸽子惊飞不回巢。

家家户户都观察,发现异常快报告。

大震前出现异常行为的动物可达数十种,其中最常见的有鸡、猪、牛、马、狗、猫、鼠、鱼、蛇、鸽等。大多是“惊恐性”反应,表现为极度紧张、惊惶不安。如鸡飞上树、牛马不进圈、冬眠动物会不适时地爬出洞穴等。这些现象大多出现在临震前些日子,但前一天内出现的异常现象最多。按出现异常现象先后次序来看,大体上为:蛇鼠等穴居动物→鸡、猫、狗等小家畜→猪、牛、马等大家畜。

许多动物的某些器官感觉特别灵敏,它能比人类提前知道一些灾害事件的发生,例如海洋中水母能预报风暴,老鼠能事先躲避矿井崩塌或有害气体的侵入等等。至于在视觉、听觉、触觉、振动觉、平衡觉器官中,哪些起了主要作用,哪些又起了辅助判断作用,对不同的动物可能有所不同。伴随地震而产生的物理、化学变化,往往能使一些动物的某种感觉器官受到刺激而发生异常的反应。

一种振动异常,某些动物的听觉器官也许能够察觉出来。地震前地下岩层早已在逐日缓慢活动,呈现出蠕动状态,而断层面之间又具有强大的摩擦力,于是有人认为在摩擦的断层面上会产生一种每秒钟仅几次至十多次、低于人的听觉所能感觉到的低频声波。人只能感觉得到每秒20次以上的声波,而动物则不然。那些感觉十分灵敏的动物,在感触到这种声波时,便会惊恐万分、狂躁不安,以致出现冬蛇出洞,鱼跃水面,猪牛跳圈,在浅海处见到深水鱼或陌生鱼群。

下面我们地震波(物理)的产生来认识一下地震。

地震波是指从震源产生向四外辐射的弹性波。。

地震发生时,震源区的介质发生急速的破裂和运动,这种扰动构成一个波源。由于地球介质的连续性,这种波动就向地球内部及表层各处传播开去,形成了连续介质中的弹性波。地震波按传播方式分为三种类型:纵波、横波和面波。纵波是推进波,地壳中传播速度为5.5~7千米/秒,最先到达震中,又称P波,它使地面发生上下振动,破坏性较弱;横波是剪切波:在地壳中的传播速度为3.2~4.0千米/秒,第二个到达震中,又称S波,它使地面发生前后、左右抖动,破坏性较强;面波又称L波,是由纵波与横波在地表相遇后激发产生的混合波。其波长大、振幅强,只能沿地表面传播,是造成建筑物强烈破坏的主要因素。

P波和S波的实际传播速度取决于岩石的密度和内在的弹性。对线性弹性物质而言,当波与运行方向无关时,波速仅取决于两个弹性性质,称为弹性模量E:岩石的体积模量K和剪切模G。P波和S波速度的简单公式在下面给出。

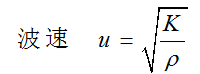

(1)在液体和气体中,由于不可能发生切变,所以不可能传播横波。但因为它们具有体变弹性,所有能传播纵波。液体和气体中的纵波波速由下式给出:

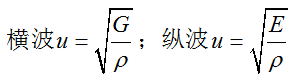

(2)横波由切变产生因此只能在固体传播,固体中纵波、横波由下式给出:

固体中由于E > G,所以纵波波速大于横波波速。

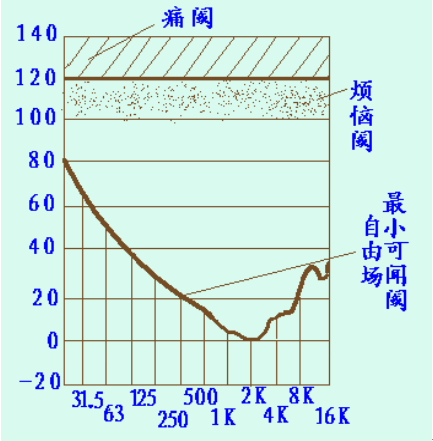

人耳的听力范围是20Hz~20KHz,但对每一个频段的敏感度不同,大致可以参考下面这张图:

图上的上限是到16KHz,但并不是说16KHz以上听不到了,因为高频听力随着年龄增长而减弱直到丧失,一般来说25岁以上的人,在16KHz以上的听力几乎完全丧失,而十几岁的人,完全可以听到19KHz左右的声音。

7.当今地震预测现状

地质界内,关于地震前兆的捕捉和研究从未停止,然而遗憾的是,迄今为止没有人提出具有普适意义的地震前兆及相应的解读方法。换句话说,尚没有一个能广为大家接受的地震预测模式。因为有些动物本能地具备预知地震的能力,有些地震 就尝试运用动物来预测地震。

8.没有准确预测的原因

地震是大地构造活动的结果,所以地震的发生必然和一定的构造环境有关。同时,地震不是孤立发生的,它只是整个构造活动过程中的一个事件,在这个事件之前,还会发生其他事件。如果能确认地震前所发生的事件,就可以利用它作为前兆来预测地震。另外,地震的发生又带有随机性。在积累着的构造应力作用下,岩石在何时、何处发生破裂,决定于局部构造中的薄弱点及其性质,而对这些薄弱点的分布和性质常常不能清楚了解;此外,地震还可能受一些未知因素的影响。因此,预测地震有时就归结为估计地震发生的概率问题。

我想说两句